This is England

Shane Meadows – 2006

Shane Meadows – 2006

Meilleur film anglais de l’année au British Academy Film and Television Awards 2008, Meilleur film de l’année au British Independent Film Awards 2006, Prix spécial du jury au Festival International du Film de Rome 2006

Á l’heure où la « Fer Lady » s’en est allée ronger les chardons par la racine, on s’est interrogé avec F sur le film qui illustrerait le plus justement les désastres engendrés par la politique de la Baronne of Kesteven in the County of Lincolnshire, Pair du Royaume, chevalier de l’ordre de la Jarretière (les critères d’attribution des plus hautes distinctions outre-Manche me laissent un brin troublée… ).

Je ne résiste d’ailleurs pas à citer l’appréciation grinçante mais ô combien salutaire de l’ami Ken Loach, "Margaret Thatcher fut le premier ministre le plus diviseur et destructeur des temps modernes : chômage de masse, fermeture d'usines, des communautés détruites, voilà son héritage… C'est à cause des politiques mises en place par elle que nous sommes aujourd'hui dans cette situation… Souvenez-vous qu'elle a qualifié Mandela de terroriste et qu'elle a pris le thé avec Pinochet, ce tortionnaire et assassin. Comment lui rendre hommage ? En privatisant ses obsèques. Faisons jouer la concurrence et allons au moins offrant. C'est ce qu'elle aurait fait"* : fermez le ban.

Spontanément, nous n’avons pas pensé à Loach, Stephen Frears ou Mike Leigh, au Full Monty ou à Brassed Off, mais à un petit film drôlement bien fichu, tourné avec 3 livres sterling et 5 pence, sans tête d’affiche, et qui avait laissé de sacrées belles traces dans nos mémoires. Sans doute parce que les années Thatcher et sa guerre contre les Argentins sont vues à hauteur d’enfant, qu’on y parle musique, mode et contre-culture, et que le réalisateur refuse les idées déjà pliées portées sur les skinheads, auxquels il a appartenu.

This is England nous ramène en juillet 1983, dans le Nord de l’Angleterre : orphelin d’un père tombé aux Malouines, Shaun, 12 ans, vit seul avec sa mère. Hardi, insolent, roublard, téméraire, il sait jouer des poings pour défendre l’honneur paternel et corriger de plus grands que lui, qui se moquent un peu trop de ses vêtements ostensiblement seventies. Il fait alors la connaissance d’une bande de skinheads, glandeurs, chahuteurs, plus pittoresques qu’autre chose, tous serrés autour de leur leader Woody, qui prône des valeurs de fraternité et d’entr'aide. Adopté par cette bande de zozos qui fument leurs joints en buvant du thé au lait, le jeune garçon se convertît aux Doc Martens, aux chemises Ben Sherman, aux blousons Lonsdale, sacrifie ses mèches de petit poussin blond sous le sabot de la tondeuse, découvre les joies des virées en bande, des premières soirées où l’alcool coule à flot, et les sourires attendris des filles maquillées comme des voitures volées. L’insouciance de ces jours heureux et la solidité des liens d’amitié seront balayées par le retour d’un skinhead plus âgé, Combo, sorti de prison, tout dévoué à la cause du National Front (oui, le même que le nôtre, mais les Anglais mettent tout à l’envers), qui vient recruter parmi les bleus. Shaun et quelques naïfs trop crédules ne feront pas le poids face à ce manipulateur retors, qui sait jouer de leurs fêlures. Ils quitteront le bienveillant Woody pour patauger dans la bêtise, la haine et la violence ; leur conscience se réveillera enfin, lorsque leur leader commettra l’irréparable sur un de ses propres disciples.

Chronique d’un été d’éveil mais aussi d’une initiation radicale à la sauvagerie, This is England se sert de la petite histoire pour raconter la grande et suit la dérive d’une génération sans repères qui traîne dans les usines désaffectées, les friches industrielles, les lotissements vides, cicatrices d’une saignée économique sans précédent. Le chômage, la capitulation des parents, le défaut d’avenir, la résignation, sont pain béni pour les extrémistes qui désignent trop facilement les émigrés pakistanais comme responsables de tous les maux, en se faisant passer pour de simples nationalistes patriotes, attentifs à la désespérance populaire. Le réalisateur Shane Meadows rappelle au demeurant que le mouvement skinhead, né dans les années soixante, ne doit rien à une quelconque idéologie fasciste : la classe ouvrière noire et blanche se retrouvait autour de la musique jamaïcaine, le reggae, le ska, en choisissant une mode radicalement opposée à celle des hippies, cheveux très courts et vêtements ajustés. La dérive politique sera tardive et concomitante de la crise économique du pays, à tel point que certains skins, épouvantés par cette récupération, fonderont en 1987 le Skinhead Against Racial Prejudice, mouvement anti-raciste apolitique.

Le regard plein de tendresse de Shane Meadows sur ses personnages préserve des raccourcis évidents ; Combo n’est pas seulement montré comme un baratineur démago, un fêlé xénophobe tombé du mauvais côté parce qu’un détenu noir lui volait son pudding à la cantine de la prison, mais aussi comme un homme très seul, fracassé par l’abandon de son propre père, repoussé par celle qu'il aime, à la recherche d’un clan, d’un chef que l’on suit aveuglément et d’un sens à donner à son existence. Le passage à tabac d’une jeune recrue d’origine jamaïcaine n’aura pas pour motif la couleur de sa peau mais l’impossibilité de concevoir que ce gamin ait eu ce qui lui a été toujours refusé, une famille unie et prodigue. Meadows ne justifie pas les actes de Combo par ses blessures non refermées, son sentiment d’échec, sa certitude du « No Futur », mais refuse de voir les fachos comme des êtres radicalement différents, racistes par nature. Le manque affectif et la précarité, sont pour lui tout autant responsables de cette violence.

This is England, tourné en 16mm, à la fois par souci d’économie et pour retrouver un grain d’image plus épais, façon documentaire, est une mine d’informations, sociales et politiques sur la période : la bande son très pêchue mêle les hits de l’époque, The Maytals, Soft Cell, Strawberry Switchblade, Al Barry and The Cimerons, les standards jamaïcains, du ska, de la soul et du rock, à la composition originale teintée de mélancolie, plus classique, (violon et piano), qui n’est pas sans rappeler les arrangements d’un Philip Glass. Ce cocktail d’énergie, de vitalité et de tristesse doucement distillée raconte à lui seul le chemin de Shaun, môme au regard de cocker grandi trop vite, qui passe de la candeur à la cruauté, puis à la désillusion, parce qu’un jour, le 10 Downing Street a décidé d'envoyer son père sur un caillou de l’Atlantique Sud.

*Dommage, on apprend aujourd’hui que ses obsèques coûteront 10 millions de livres aux contribuables britanniques…

The Next Day, nouvelle re-création du « Thin White Duke »

The Next Day, nouvelle re-création du « Thin White Duke » David, 2013... mouai..

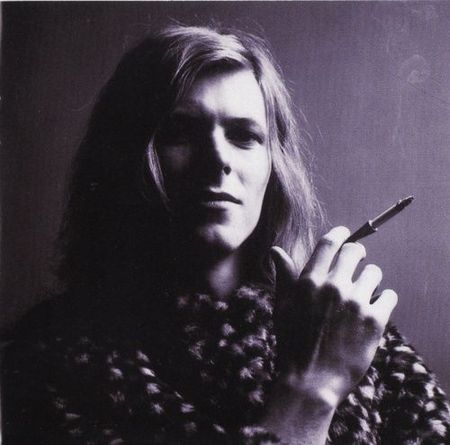

David, 2013... mouai.. David, 1971...

David, 1971...

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)