Atys - 1ère partie - Une réputation parfaitement fondée

Jean-Baptiste Lully, 1676 – Enregistré à l'Opéra Comique en 2011 / DVD 2011

Jean-Baptiste Lully, 1676 – Enregistré à l'Opéra Comique en 2011 / DVD 2011

Trop jeune, en 1987, pour avoir assisté à la renaissance de cette tragédie lyrique, tombée dans l'oubli après une dernière représentation en 1753, il me faut remercier le mécène américain Ronald Stanton, spectateur ébloui de la première heure, d'avoir ramené Atys à Paris en 2011, pour une re-création du fameux spectacle, dont nombre de baroqueux parlent encore avec des sanglots d'extase dans la gorge. On pourra gloser tant que l'on voudra sur ces grandes fortunes venues d'outre-Atlantique, elles nous permettent aussi de sauver notre patrimoine tout en finançant des productions dispendieuses et mémorables.

William Christie et le metteur en scène Jean-Marie Villégier ont choisi, pour commémorer le tricentenaire de la mort de Lully en 1687, Atys, triomphe absolu lors de sa création à Saint Germain-en-Laye, devant un Louis XIV fasciné, qui exigera de le réentendre à plusieurs reprises. Surnommé « l'opéra du Roy », Atys est une tragédie en musique, un drame amoureux à l'issue terrible, traversé de conflits, de trahison, de cruauté et de folie. Le livret raconte les amours contrariées de la nymphe Sangaride, (déjà promise au roi de Phrygie) et du berger Atys, beau mortel convoité par la déesse Cybèle. Pourtant, rien de « pastorale » dans la mise en scène, la lecture de Villégier convoque la tragédie classique pour comprendre les enjeux de l'œuvre : ce choix s'inscrit dans une totale cohérence avec le prologue, où Melpomène, muse de la tragédie, indique à Flore et au Temps :

La puissante Cybèle

pour honorer Atys qu'elle a privé du jour,

veut que je renouvelle

dans une illustre cour

le souvenir de son amour.

Que l'agrément rustique

de Flore et de ses jeux,

cède à l'appareil magnifique

de la muse tragique,

et de ses spectacles pompeux.

Les décors multiples, la machinerie sont oubliés au profit de la règle classique des trois unités. Et puisque Cybèle veut rejouer devant nous ce que fut son amour pour Atys, Villégier nous amène à la cour du Roi, pour une commémoration funèbre jouée d'avance. Cette ambiance lugubre d'une cour où règne la morale de la soumission, de la culpabilité, des secrets devant la toute puissance de l'institution religieuse de Cybèle (ou de l'institution d'un roi absolu) répond à ce deuil perpétuel de la déesse. « Si l'on fait le voyage d'Atys, on découvre une œuvre très méchante, un XVIIème très sinistre, des personnages très souffrants. Des héros affaiblis, domptés par le Prince, maladivement fixés au seul devoir de lui plaire. C'est cette image-là qu'il faut se forger, comme un cauchemar, pour y voyager. »*

Des gravures d'époque des appartements du monarque ont inspiré le décor unique, une antichambre vide, froide comme un astre mort, toute de marbre noir et argent, d'une élégance glacée, tachetée de quelques chiches accessoires. Tous semblent lestés d'afflictions et de douleurs, parés de costumes sombres, déclinant des nuances de gris et des noirs funestes. Ce choix d'une esthétique ténébreuse, précieuse et raffinée est visuellement magnifique et compréhensible par le public, car il paraît soudain évident.

Parfaitement ordonnée, la direction d'acteur est tout aussi sensationnelle : les chanteurs bougent avec agilité, extériorisant leurs émotions, leurs sentiments, comme le feraient de vrais acteurs : cette aisance du geste donne une évidence aux ballets, qui racontent aussi l'histoire, dans un art noble réservé aux gentilshommes de France : si la musique est un divertissement où règnent les Italiens, la danse est un art politique maîtrisé par le plus grand Roi d'Europe. Les chorégraphies sont ici un régal pour les yeux, en parfaire adéquation avec le spectacle, réalisées à partir d'archives d'époque. On ne se lasse pas de ces battements, de ces frottés, pliés, glissés, de ces jambes qui virevoltent alors que le haut du corps bouge très peu. Les attitudes, les ports de tête altiers, l'arrondi d'un bras, le placement des doigts, tout est beau ; parce que l'harmonie entre le théâtre, la musique, le chant et la danse fait des choix de mise en scène et de direction, une quasi évidence.

*Commentaire de Jean-Marie Villégier, in « Un rêve noir habité par un soleil ».

Jean-Christophe Spinosi et son Ensemble Matheus livrent sur scène, pour la première fois depuis 1727, la version originale de la partition, sans coupe, ni arrangement singulier. Suite à de longues recherches sur le livret d’époque et la partition autographe, ils proposent au public la restitution la plus authentique possible, dans la musique et dans l’esprit.

Jean-Christophe Spinosi et son Ensemble Matheus livrent sur scène, pour la première fois depuis 1727, la version originale de la partition, sans coupe, ni arrangement singulier. Suite à de longues recherches sur le livret d’époque et la partition autographe, ils proposent au public la restitution la plus authentique possible, dans la musique et dans l’esprit. Antonio Vivaldi, 1727 - Enregistré au Théâtre des Champs-Elysées en 2011 / DVD 2011

Antonio Vivaldi, 1727 - Enregistré au Théâtre des Champs-Elysées en 2011 / DVD 2011

Musique de Claude Terrasse, livret de Franc-Nohain

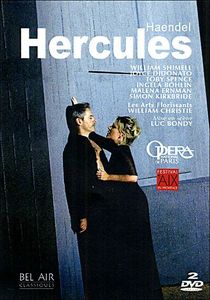

Musique de Claude Terrasse, livret de Franc-Nohain Vous me direz alors, si cette mise en scène est à ce point litigieuse, pourquoi faire l’acquisition du DVD ? Eh bien, d’une part, parce l’enregistrement gomme une partie des défauts de la mise en scène. Les choix aberrants de Luc Bondy ne se sont pas évanouis par magie mais la caméra resserre notre attention sur les interprètes, gommant ce décor cafardeux et ce vide béant, qui absorbait trop souvent les voix : on ne perd plus rien de l’émotion et on reste focalisé sur les conflits intérieurs des personnages.

Vous me direz alors, si cette mise en scène est à ce point litigieuse, pourquoi faire l’acquisition du DVD ? Eh bien, d’une part, parce l’enregistrement gomme une partie des défauts de la mise en scène. Les choix aberrants de Luc Bondy ne se sont pas évanouis par magie mais la caméra resserre notre attention sur les interprètes, gommant ce décor cafardeux et ce vide béant, qui absorbait trop souvent les voix : on ne perd plus rien de l’émotion et on reste focalisé sur les conflits intérieurs des personnages.

Henry Purcell, 168? - enregistré à Covent Garden en 2009 / DVD 2009

Henry Purcell, 168? - enregistré à Covent Garden en 2009 / DVD 2009 Jean-Philippe Rameau, 1745 - enregistré à Garnier en 2002 / DVD 2004

Jean-Philippe Rameau, 1745 - enregistré à Garnier en 2002 / DVD 2004

Georg Friedrich Haendel, 1749 - Enregistré à Glyndebourne en 1996 / DVD 2004

Georg Friedrich Haendel, 1749 - Enregistré à Glyndebourne en 1996 / DVD 2004 Claudio Monteverdi, 1642 - enregistré au festival d’Aix en 2000 / DVD 2005

Claudio Monteverdi, 1642 - enregistré au festival d’Aix en 2000 / DVD 2005 Claudio Monteverdi, 1607 – enregistré à Madrid en 2008 / DVD 2009

Claudio Monteverdi, 1607 – enregistré à Madrid en 2008 / DVD 2009/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)