Berlin, ville Histoire, ville Culture - prologue

Ça devait être Athènes (avion trop cher), puis Rome (hôtel trop cher), enfin Roscoff... et les prévisions météo, batraciennes en diable, tout juste bonnes pour les limaces, nous ont mis le projet en vrac, mode panique, 72h avant le départ. On écoute alors les bons plans des potes (merci Étienne !) et on file tout droit retrouver les anges de Wim Wenders, Postdamer Platz, les images oniriques qu’on a pu se créer, les battements d’ailes en noir et blanc, les terrains vagues où monologuent les poètes, une ville saignée en deux, qu’on imagine encore en douleur. Et là, on peut assurément parler d’une grande percussion, d’une remise à l’heure des pendules, d’un ricochet qui balaie les chromos, les épreuves sépia, les planches contact d’un autre âge, aujourd’hui révolues.

Contrairement à de nombreuses villes européennes, bien endormies ou en coma déjà dépassé, Berlin vous empoigne dans son énergie musclée, vous pousse dans le dos, vous entraîne dans une ronde étourdissante, vous brasse comme une essoreuse sous amphétamines. D’où vient ce mélange prodigieux d’activités, cette idée que tout est encore possible, cet enthousiasme, ce creuset de tendances, cette joie de vivre, cette tolérance à toutes les minorités qui enrichissent sans jamais cliver ? De leur passé brun/rouge accablant, les Berlinois ont gardé mémoire et l’assument sans ambigüité, comme s’il s’agissait du meilleur repoussoir à la bêtise, au renoncement, à l’abattement généralisé. Quand on a survécu aux totalitarismes de tout poil, qu’il fait bon créer, bouillonner, imaginer, accueillir, devenir le fer de lance des artistes, des alternatifs, des « décroissants » et autres cervelles originales et barrées.

Territoire à part, enclave culturelle, capitale économiquement encore très abordable, Berlin surprend d’abord par son étendue, ses flancs larges (neuf fois Paris), ses vastes espaces de nature, son assemblage bigarré d’architectures, cette rencontre improbable de deux idéologies contraires qui ont marqué les quartiers au burin, offrant toujours des ambiances, des atmosphères, des respirations contrastées, toutefois unies dans une même vitalité. Une semaine est bien trop courte pour répondre à toutes les sollicitations de Berlin : tant de musées, de quartiers, d’histoires, de gens à croiser, tant de choses à apprendre, à découvrir, à partager, et il faut déjà rentrer, laissant Berlin dans sa marche en avant. Selon les imaginations, les attentes, les parcours, les générations, la ville peut être appréhendée de moult façons : pour nous, les cicatrices laissées par le régime de la RDA, les quartiers Est, les traces matérielles d’un passé encore si récent, les vestiges d’une époque liberticide ont été les marqueurs les plus forts, les plus émouvants, j’y reviendrai dans un autre post. Mais libre aux plus jeunes qui n’ont jamais entendu parler d’Honecker et de Brejnev de privilégier le Berlin des musées (180 au total), du design et des galeries d’art, des concerts électro et techno, des buildings de verre et d’acier.

Il suffit d’enfourcher un vélo, d’arpenter le nez en l’air et les yeux grands ouverts les larges espaces d’une ville qui vous adopte rapidement, de pousser des portes, d’entrer dans des arrière-cours, de se montrer curieux et réceptif pour se sentir en harmonie, et un peu Berliner…

Wim Wenders - 1987

Wim Wenders - 1987

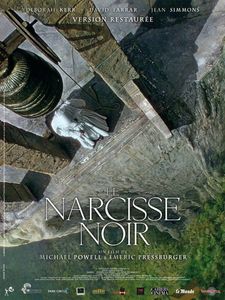

Michael Powell et Emeric Pressburger – 1947

Michael Powell et Emeric Pressburger – 1947

Rue des voleurs, roman de Mathias Énard

Rue des voleurs, roman de Mathias Énard

Éditions Monsieur Toussaint Louverture, 2012

Éditions Monsieur Toussaint Louverture, 2012 Les îles grecques - Lawrence Durrell - 1978 - Rééd. Bartillat, 2010

Les îles grecques - Lawrence Durrell - 1978 - Rééd. Bartillat, 2010/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)